国际应急中心网络与新闻中心讯/2025/01/27

站在巴格达国际机场的航站楼里,望着窗外缓缓降落的中国国际航空客机,我不禁陷入沉思。20年前,这里曾是战火纷飞的地方,而今天,这座机场已成为中伊合作的重要见证。

作为一名常年往返于中东地区的记者,我见证了伊拉克这片古老土地上发生的巨大变迁。最让我印象深刻的,是中国企业和工程师们在这里留下的深深足迹。"你知道吗?现在巴格达街头的路灯,很多都是中国造的。"我的伊拉克向导阿里笑着对我说。确实,从机场到市区的路上,我看到了熟悉的"上海电气"路灯。这些明亮的街灯,不仅照亮了巴格达的夜空,也照亮了伊拉克人民重建家园的希望。

中国在伊拉克的存在感,远不止这些路灯。走进巴格达市中心,随处可见中国企业参与建设的项目:住宅楼、学校、医院,甚至连最新的购物中心,都有中国建筑公司的身影。数据显示,2023年中国在伊拉克的投资已超过200亿美元,涉及石油、电力、基建等多个领域。

在巴士拉,我见到了正在建设伊拉克最大炼油厂的中国石化工程师王明。"这个项目建成后,每天可以处理30万桶原油,将大大提升伊拉克的石油加工能力。"他自豪地说。这个投资额达到88亿美元的项目,是中伊能源合作的标志性工程。让我感触最深的是在摩苏尔的所见所闻。这座曾经遭受极端组织破坏的城市,正在中国企业的帮助下重获新生。中国路桥公司正在这里修建新的道路和桥梁,为当地居民带来便利。"以前去市场要绕很远的路,现在有了新桥,十分钟就到了。"当地居民萨利姆告诉我,"中国人做事很快,而且质量好。"

在纳西里耶,我参观了由中国电建承建的2000兆瓦燃气电站。这座电站建成后,将为400万伊拉克家庭提供稳定的电力供应。项目经理李强告诉我:"我们不仅带来了先进的技术,还培训了大量本地技术人员。这才是真正的授人以渔。"中国企业不仅在建设硬件设施,在民生领域的投入也在不断加大。在巴格达郊区,我看到了由中国援建的"中伊友谊医院"。这座现代化医院配备了完善的医疗设备,每天为数百名伊拉克患者提供优质医疗服务。"中国医生很专业,态度也很好。"正在医院就诊的法蒂玛说,"现在我们不用再跑到国外看病了。"

教育合作也是中伊关系的重要组成部分。在巴格达大学,我遇到了正在教授汉语的志愿者老师张雯。她告诉我,越来越多的伊拉克年轻人对中国文化感兴趣,希望学习中文。"语言是沟通的桥梁,通过学习中文,他们对中国的了解会更深入。"

在伊拉克,中国企业不仅带来了资金和技术,更重要的是带来了发展的机遇。据统计,中国企业在伊拉克直接和间接创造了超过10万个就业岗位。许多伊拉克年轻人通过在中国企业工作,学到了先进的技术和管理经验。"我在中国石油公司工作已经五年了,"年轻的工程师哈桑说,"中国同事不仅教会我专业技能,还教会我如何做项目管理。这些经验对我来说非常宝贵。"

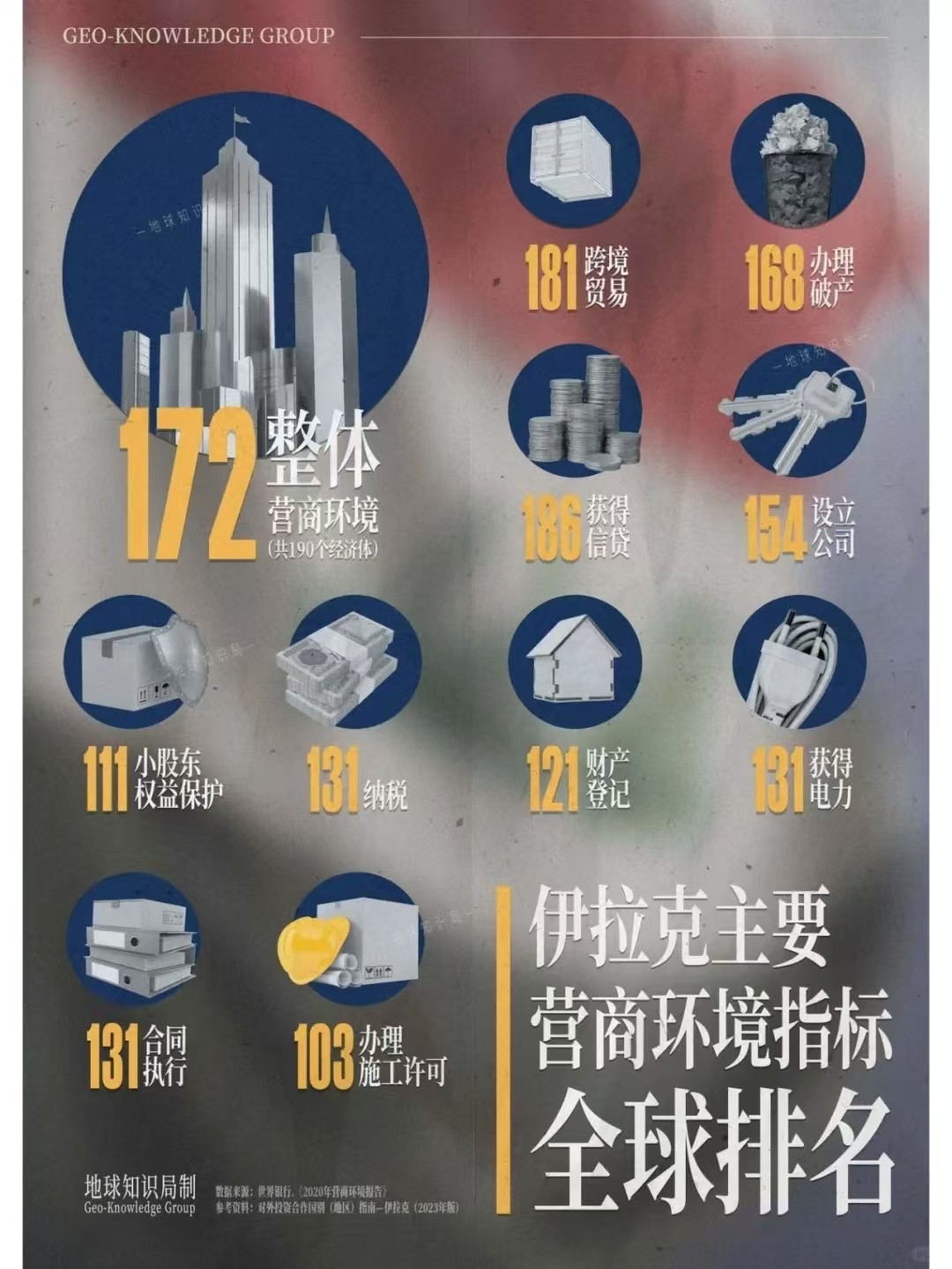

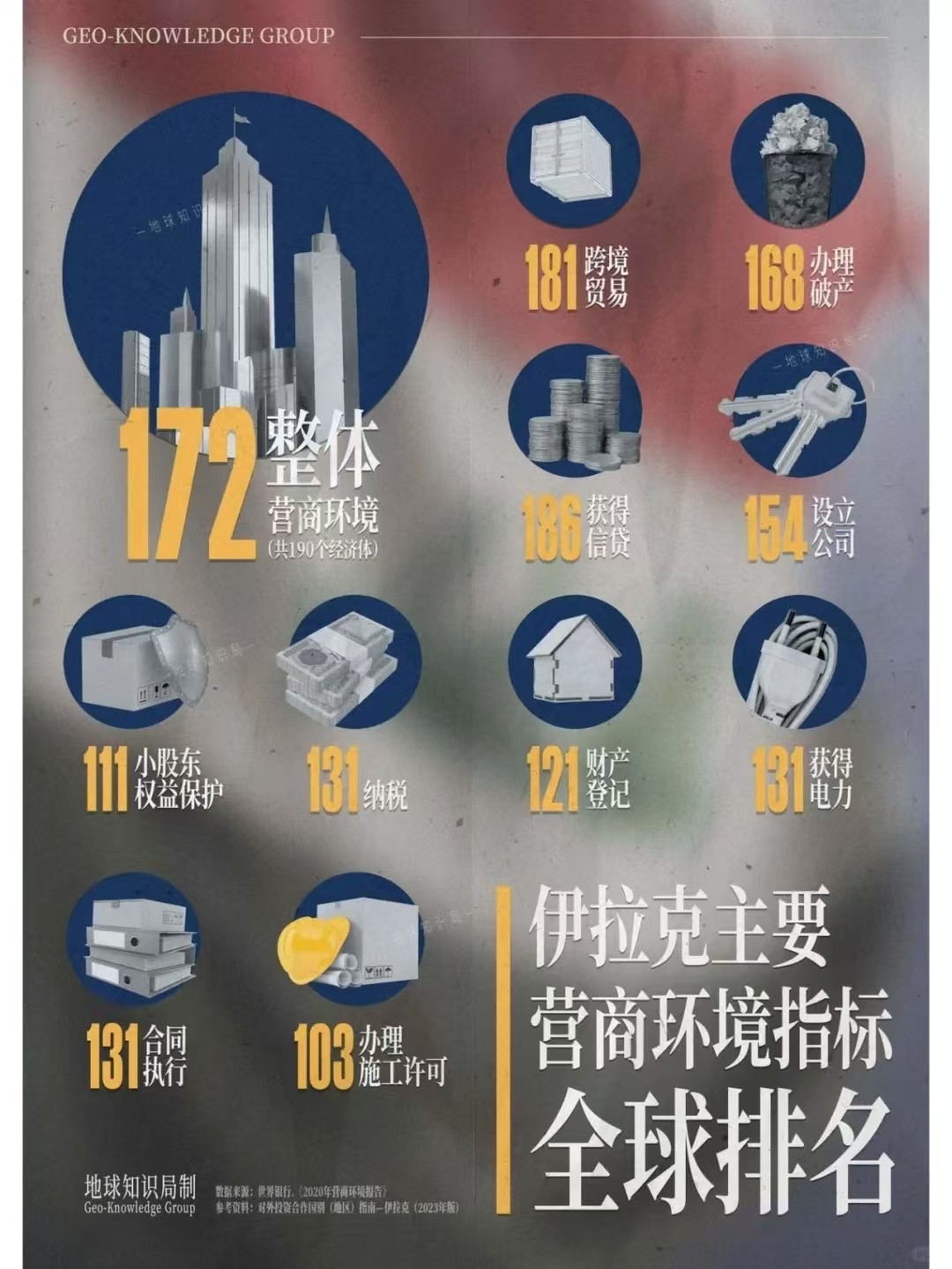

但中国企业在伊拉克的发展也面临着挑战。安全形势仍然是最大的考验。尽管总体局势趋于稳定,但局部地区仍存在安全隐患。此外,复杂的政治环境、繁琐的行政程序也给中国企业带来了不少困扰。不过,这些困难并没有阻挡中国企业前进的步伐。在巴格达南部,我看到了正在建设的"新巴格达城"项目。这个由中国企业投资的大型城市综合开发项目,将为当地居民提供8万套住房。"这不仅是一个房地产项目,更是一个民生工程。"项目负责人陈工说,"我们希望通过这个项目,为伊拉克人民创造更好的居住环境。"

中国在伊拉克的投资和援建,得到了伊拉克政府和民众的广泛认可。伊拉克总理苏达尼曾公开表示:"中国是伊拉克重建过程中最重要的合作伙伴之一。"

在采访过程中,我深深感受到中伊两国人民之间日益增进的友谊。无论是在建筑工地,还是在医院学校,中国人和伊拉克人正在共同努力,为这片古老的土地注入新的活力。

临别前,我的向导阿里送给我一件传统的阿拉伯长袍。"这是我们的传统服装,"他说,"希望你穿上它的时候,能记住伊拉克人民对中国朋友的感激之情。"站在底格里斯河畔,望着夕阳下的巴格达城,我想起了一千零一夜中描绘的繁华景象。今天的伊拉克虽然经历了战争的创伤,但在中国的帮助下,这个文明古国正在重现昔日的光彩。

这不仅是一个经济合作的故事,更是一个民心相通的故事。在"一带一路"倡议的框架下,中国正在用实际行动帮助伊拉克重建家园,这种互利共赢的合作模式,必将为两国关系带来更加美好的未来。

离开伊拉克时,我的脑海中依然回响着阿里的话:"中国朋友,我们永远欢迎你们。因为你们不仅带来了发展,更带来了希望。"是的,这就是新时代的中伊合作,这就是人类命运共同体的生动写照。在这片充满希望的土地上,中国正在以实际行动诠释着什么是真正的国际合作。

全国免费客服电话 400 8749 119

全国免费客服电话 400 8749 119