“ 宜兴的制陶史可上溯至石器时代,自明朝前后开始,在数百年的继承和发展中形成了独特的工艺和紫砂文化,茶禅一味,紫砂的诞生和发展与佛教有着独特的关联。”

01

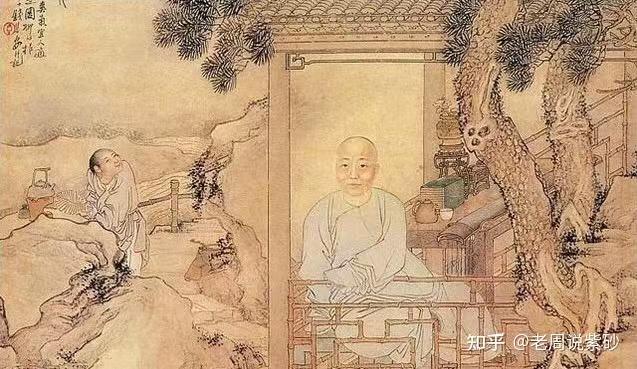

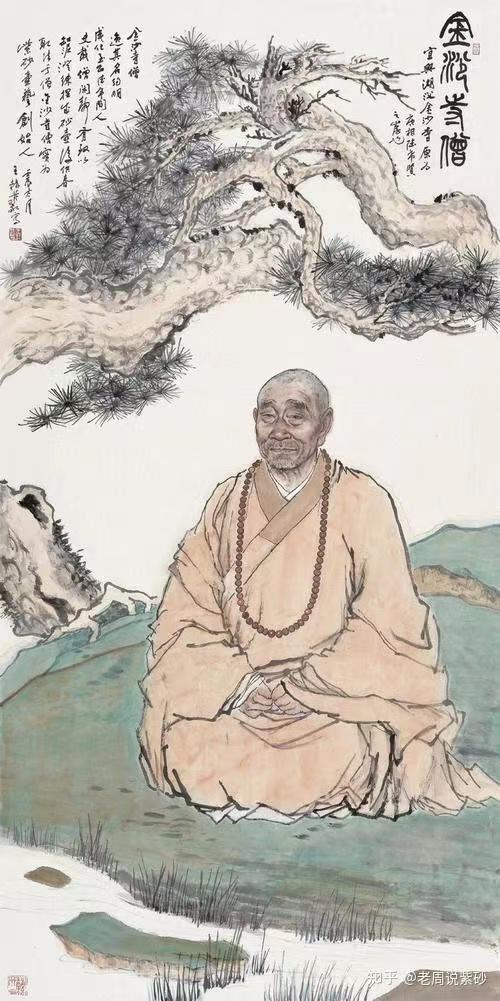

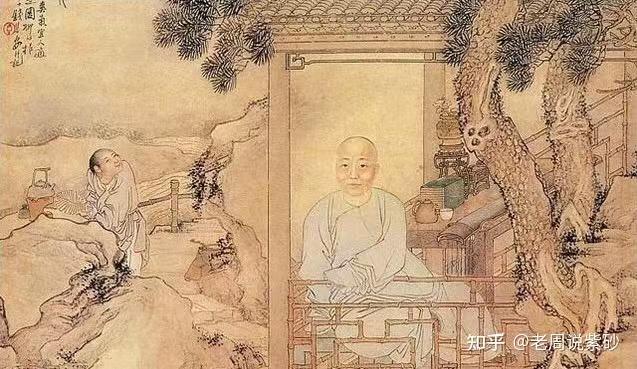

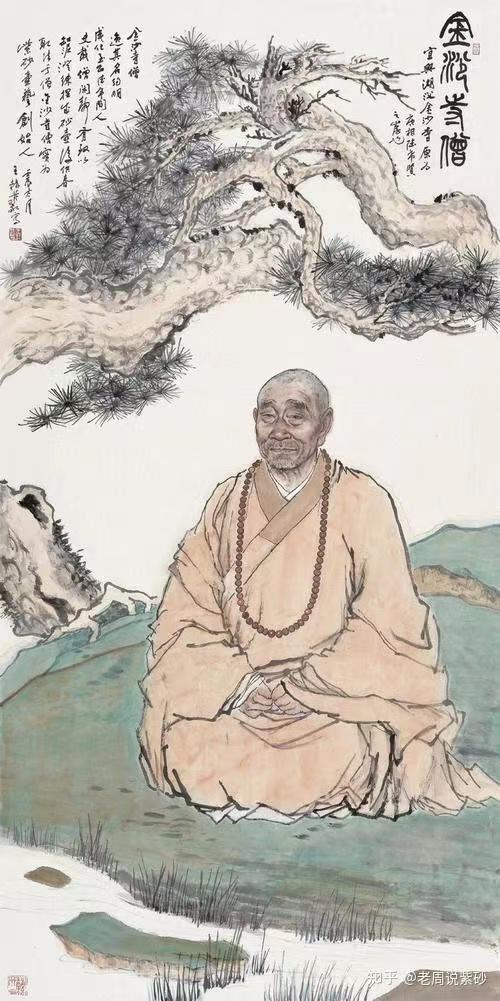

金沙寺僧,佚名,明弘治-正德年间人,确切年代已难考,是制陶名手,熟谙制陶技艺,常制作圆形壶器,既不留款,也不钤印,仅以指纹为标识。供春制壶,传说是偷学于金沙寺僧,因此,金沙寺僧被后人尊为紫砂工艺的始祖。

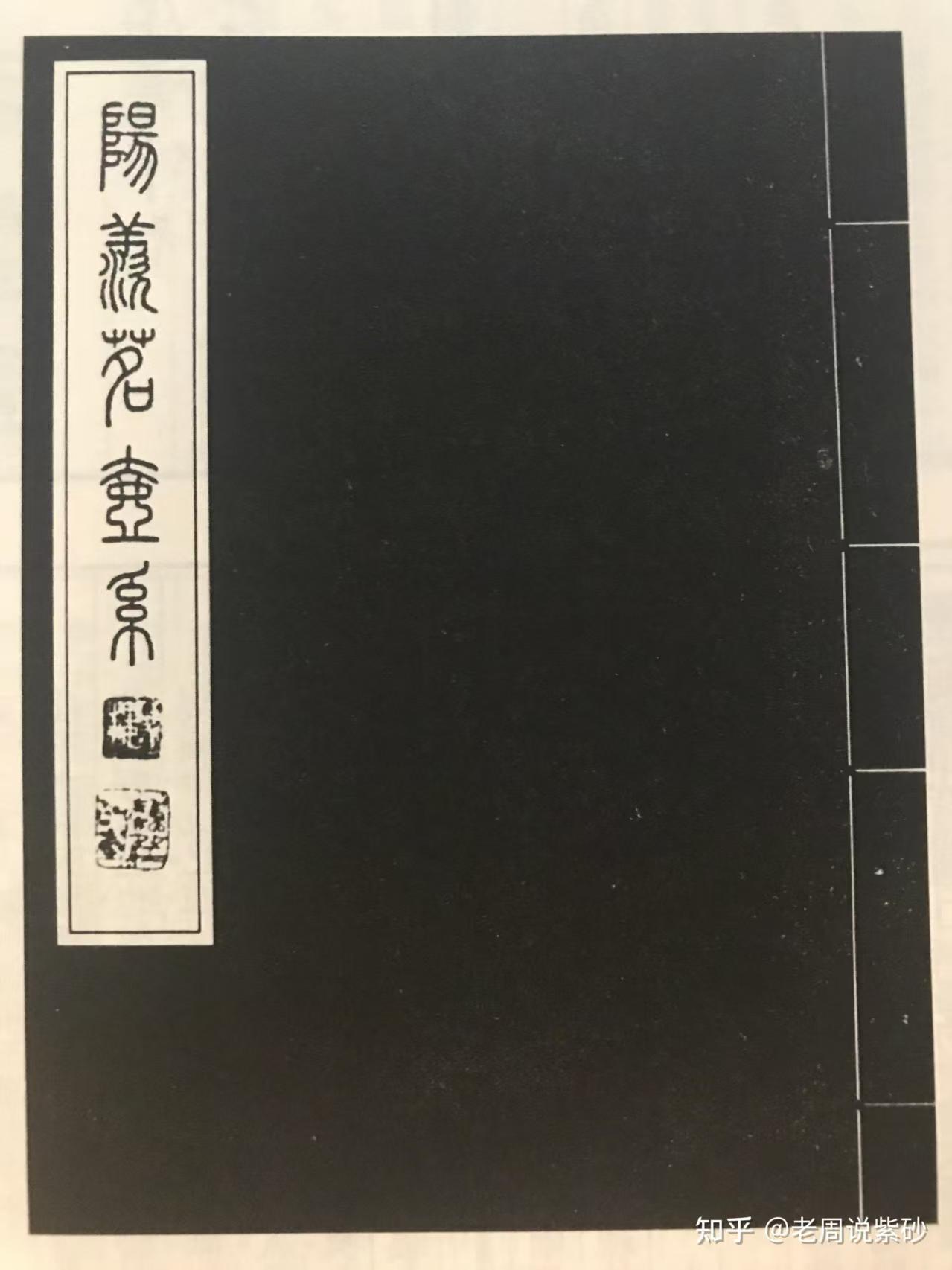

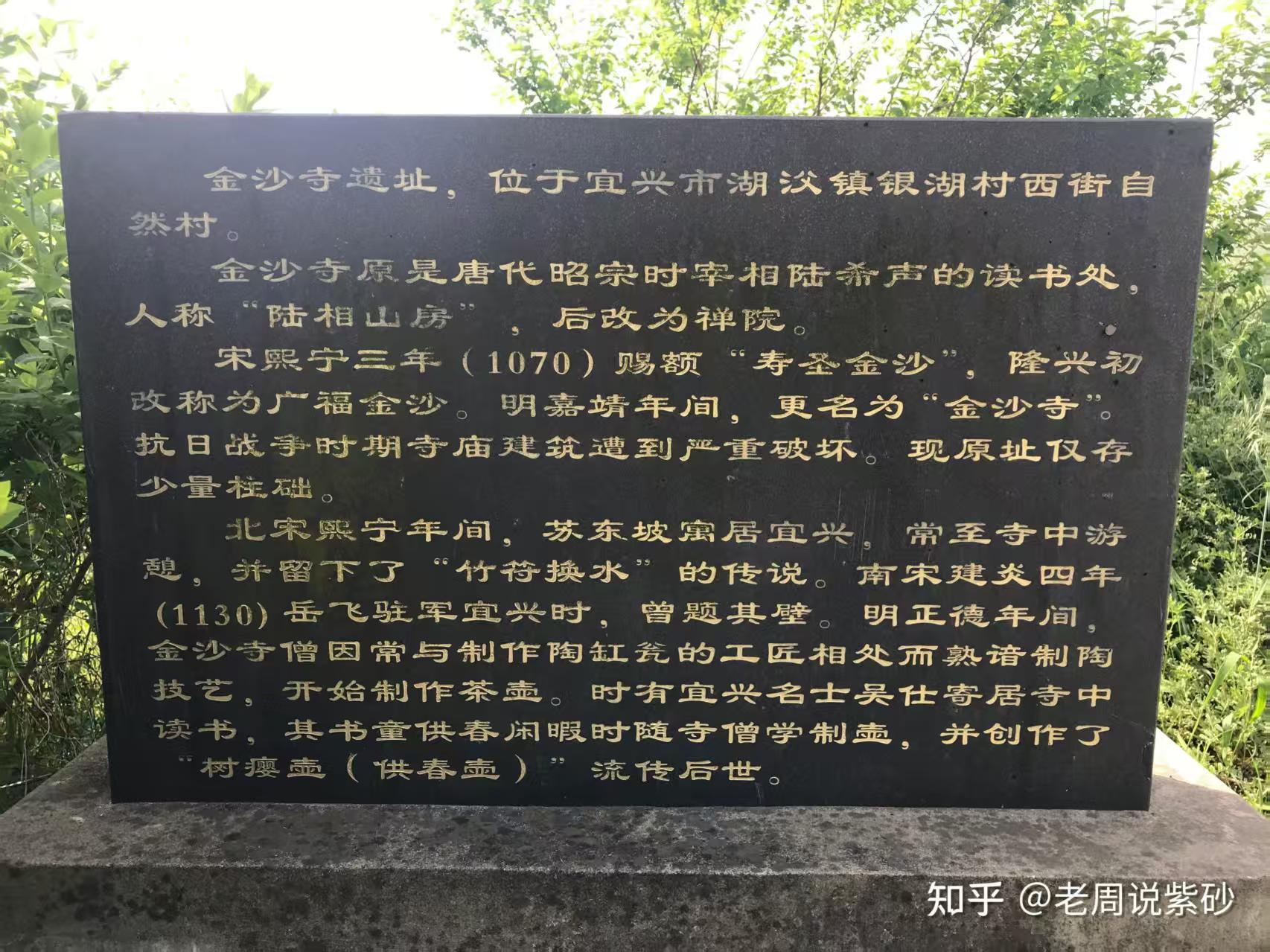

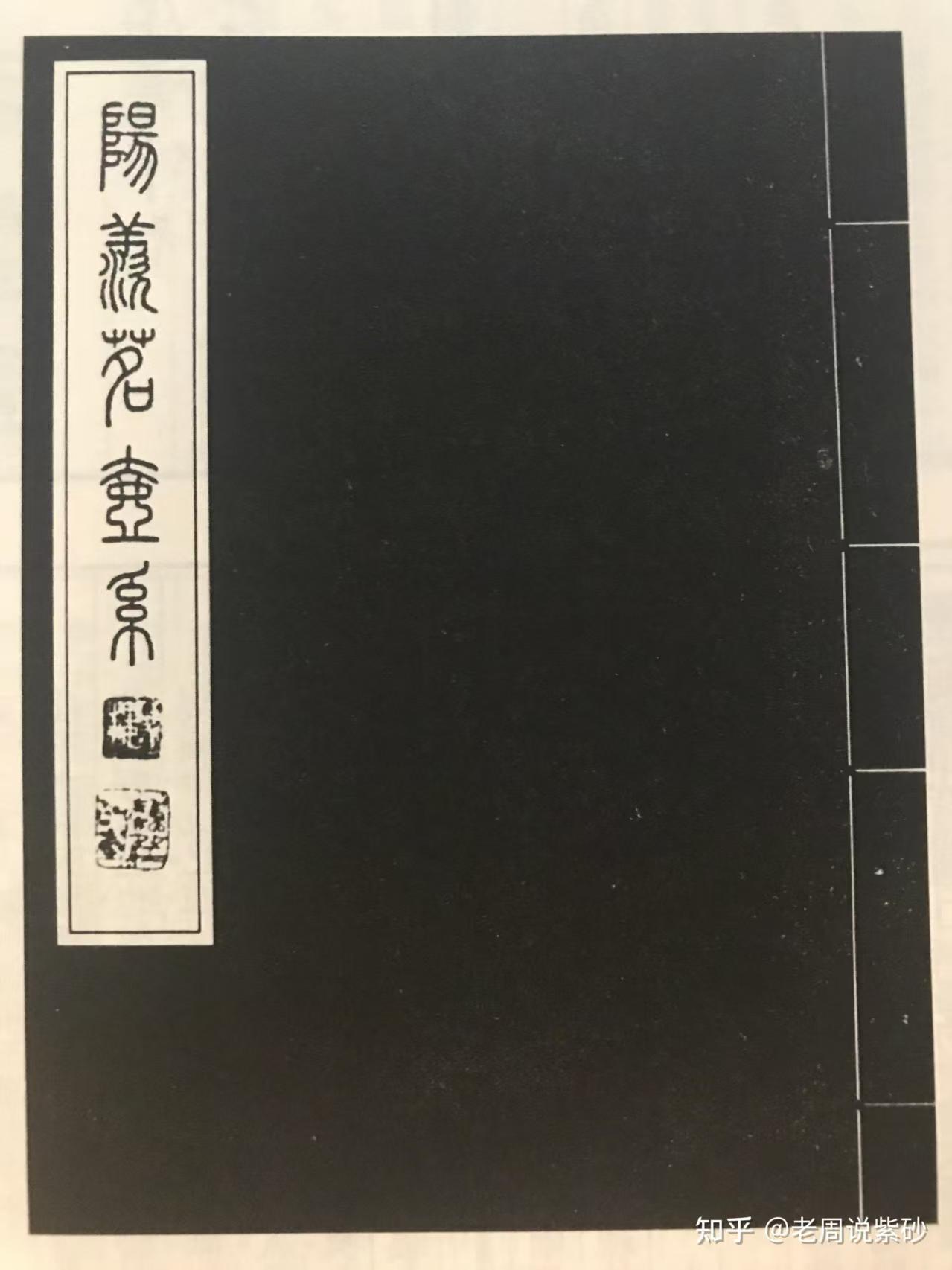

金沙寺在宜兴市湖父镇西郊寺山东麓,为唐相陆希声山房。周高起《阳羡茗壶系创始篇》载:金沙寺僧搏紫砂细土,搜筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵捏口、柄、盖、的,作成壶具,附陶穴烧成,人遂传用。

02

他为人闲静有致,曾与陶工相处而习得一手陶艺,当时可能茶叶正改为壶泡,遂筑为胎规而圆之,再刳使中空,并出口、柄、盖的,然后拿去陶穴烧成,为人使用。据传金沙僧喜用紫砂泥制壶,自然会有相当多的指纹留于壶上,此为鉴赏金沙僧壶的重要根据。但由于其作品并不署款,自无从认定有何传器流之于世。至于也有人附会四大名壶的「无名壶」即为金沙僧所筑,是否真实,则尚待察考。

03

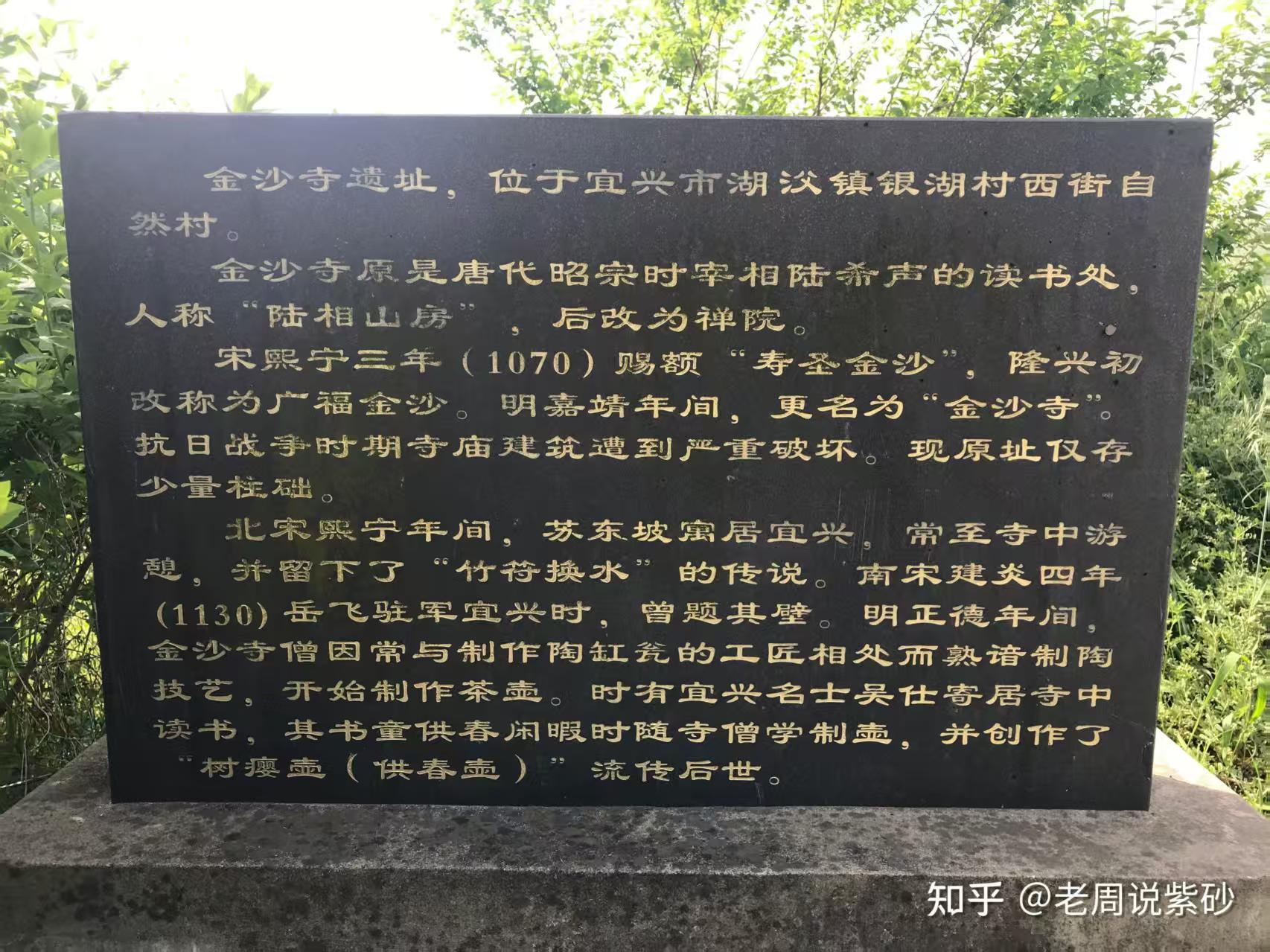

金沙寺位于宜兴湖父镇西街。明弘治正德年间(1488——1521),寺内一僧人(宜兴人,时人称为金沙寺僧)常与周围缸瓮业主及陶工来往,熟谙制陶技艺,功课之余,制作容量颇大的圆形壶器,既不留款,也不钤印,仅以指纹为标识。附近工匠竞相仿效,一时流传。当时作为吴氏家僮的供春,曾在金沙寺窃仿僧人制作茗壶之技。金沙寺僧被后人尊为紫砂工艺陶之始祖。

苏轼在这里喝过茶;岳飞在寺里驻过军、题过词 。后来这金沙寺又成为明代宜兴进士吴颐山读书的地方。鼎盛时,该寺有房屋千间,明嘉靖年后,该寺屡修屡毁。解放初期,该寺仍留有数间僧房,并有一棵传说岳飞拴过马的银杏树。考察人员发现,金沙寺遗址处在一片农田里,背靠的山麓因开石已破坏了原貌,寺庙的基础上已经建起民宅。但在当地一些农民家中,仍然保留着一些金沙寺的碑刻、石质构件。附近还有寺僧的墓葬,曾经留下苏轼“竹符换水”传说的金沙泉仍然在流淌。

04

明代人周高起在《阳羡茗壶系》“创始”中说:“金沙寺僧,久而逸其名矣。闻之陶家云:僧闲静有致,习与陶缸瓮者处,抟其细土,加以澄练,捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口柄盖的,附陶穴烧成,人遂传用。”金沙寺僧,姓名与生平不详,明周容《宜兴瓷壶记》认为他是“万历间(1573~1619年)大朝山寺僧”,是他首先从陶工那里学会制陶技术而发明了紫砂器的。

《阳羡茗壶系》记载:相传壶土初出时,先有异僧经行村落,日呼曰:“卖富贵土。”人群嗤之。僧曰:“贵不欲买,买富如何?”因引村叟,指山中产土之穴。去,经及发之,果备五色,灿若披锦。这就是紫砂泥“五色土”、“富贵土”的由来。传说中,指点丁蜀老百姓发掘紫砂土并抟埴致富的是一位云游四方的“异僧”。其“异”有二:一是行善之法异。他为窑场人行善,不是施舍金钱米粮,而是卖“富贵土”,当时人们不理解,“人群嗤之”,他仍坚持执着说:“贵不欲买,买富如何?”让人们以陶致富,体现了我佛慈悲;二是其功能灵异。僧人法力甚大,对深藏地下的紫砂矿了如指掌,“引村叟,指山中产土之穴”。人们按其指引前去挖掘,果然发现了“五色土”,真可谓佛法无边也。

金沙寺,相传原为唐相陆希声避乱隐居时所筑别墅,称“陆相山房”,后改为禅寺。宋熙宁三年赐额“寿圣金沙”,后改为“广福金沙”。这位“金沙寺僧”创制了紫砂壶造福于民,虽未留下姓名法号,“陶家”仍口口相传其事迹。从上面简略叙述中,这位僧人品行高尚、平易近人。“僧闲静有致,习与陶缸瓮者处”,他是总结了窑场陶工的制壶经验而加以提高:在原料上“抟其细土,加以澄练”;在成型上“捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口、柄、盖、的”;在烧成上“附陶穴烧成”。也许金沙寺僧造壶的目的只是为了饮茶自用,但因为他制的壶不同一般,于是一传十,十传百,“人遂传用”。金沙寺僧创制、推广紫砂壶功不可没。

紫砂壶的造型千姿百态,所谓“方匪一式,圆不一相”。艺人在设计造型时,会借鉴取材于生活中的实用器物,如钿盒、覆斗、棋奁、笠形等,也会仿制古器如石铫、天鸡、镜瓦、乳鼎等等。由于佛教的深入人心,在紫砂茶壶的造型上也有取材于佛教法器的。明代紫砂巨匠时大彬的造型中就有取材于佛教法帽的造型。如上世纪90年代出土于江都地区的“圆僧帽壶”,底款时大彬于茶香室制,以及丛桂山馆藏“莲瓣僧帽壶”、“方僧帽壶”,有学者考证在时大彬之前的明代四名家之一的李茂林就已制作了“圆僧帽壶”。后经历代艺人不断传承改进,“僧帽壶”已成紫砂的传统经典造型。

紫砂壶上的题铭反映了传统文化。其内容主要含沏茶、沏壶,但因茶禅一味,也有涉及佛教内容,甚至有的壶近乎禅机偈语的。曼生壶铭中有不少“茶禅一味”的玄机妙语。如“箬笠壶”铭:“笠阴,茶去渴,是二是一,我佛无说。”这是一则沏壶(“笠阴”)、沏茗(“茶去渴”)而又充满禅机玄语(“是二是一,我佛无说”)的铭文,意思是说:笠帽可以遮阳防暑,而茶水可以去暑解渴,如今我用的是形似斗笠的茶壶,那这功能“是二”还“是一”呢?这中间的玄机,恐怕连佛也说不清了。因为佛、禅皆在我心中,是无法用语言说明的。

佛教、佛学、佛教文化影响了紫砂艺术的创作,成为紫砂陶艺创作的重要题材。又如紫砂雕塑是紫砂陶艺的一个重要门类。佛像本是我国民间雕塑艺术的传统题材。紫砂艺人临摹、学习寺庙、壁画及摩崖石刻中的佛像,以紫砂雕塑的形式进行再创作。据有关资料,明代一代紫砂巨匠时大彬就曾制作紫砂佛像,目前发现至少有3件:一是观音持经像;二是白泥菩萨坐像(二像背后皆有刻款“乙巳年弟子时大彬塑”);三是署款“弟子时大彬塑”的布袋和尚坐像(上见徐秀棠《中国紫砂》)。另在《阳羡茗壶系神品》中记录了江西来的紫砂名艺人陈仲美塑的观音像,说其“塑大士像,庄严慈悯,神采欲生,璎珞花货,不可思议”。从这些文字描述中,可以想见所塑观音大士像定然非常精美。

05

中国茶文化从一诞生起就与佛教有着不解之缘,在佛教昌盛的唐代,僧众们非但饮茶,且广栽茶树,采制茶叶。中国茶文化从一诞生起就与佛教有着不解之缘,在佛教昌盛的唐代,僧众们非但饮茶,且广栽茶树,采制茶叶。僧人喜茶的原因有很多方面,其中之一是因为在僧人的打坐修行中,佐之以清茶,有提神、清脑等功效,可以防止打坐中“昏沉”、“掉举”等不良情况的出现。另外,由于佛教有“禅遍一切处”、“佛性不离当下”等思想,许多高僧往往借茶论道、在传播禅的精神的时候用茶做“标月手指”,进而产生了许多诸如“吃茶去”、“禅茶一味”等品茶与佛教精神之间的文化交叉点。这就使饮茶这种行为,成为了一种具有文化内涵的活动,原本只是一种饮料的茶,也逐渐成了一种有东方特色的文化载体。

寺院饮茶不单纯是为了解渴,它已经升华为人们对某种精神境界的追求。饮茶可使我们轻松宁静,自在喜悦,涤除我们的凡尘杂念,使我们得以身心安然。正所谓“为饮涤尘烦”是也。佛教也是为了涤净心灵之凡尘,以求得明心见性、了脱生死的目的。所以,单就此目标而言,佛教与茶有着某种精神的契合。因此,自古僧人喜好饮茶也就是理所当然的了。

全国免费客服电话 400 8749 119

全国免费客服电话 400 8749 119