第四章:

其五行 元素朴

相生克 医基础

东方青 入肝木

南火赤 心病苦

中央黄 乃脾土

西金白 应肺故

北肾水 多疾骨

养葵曰 水火独

乃即济 君相顾

此妙谛 深奥古

注译:

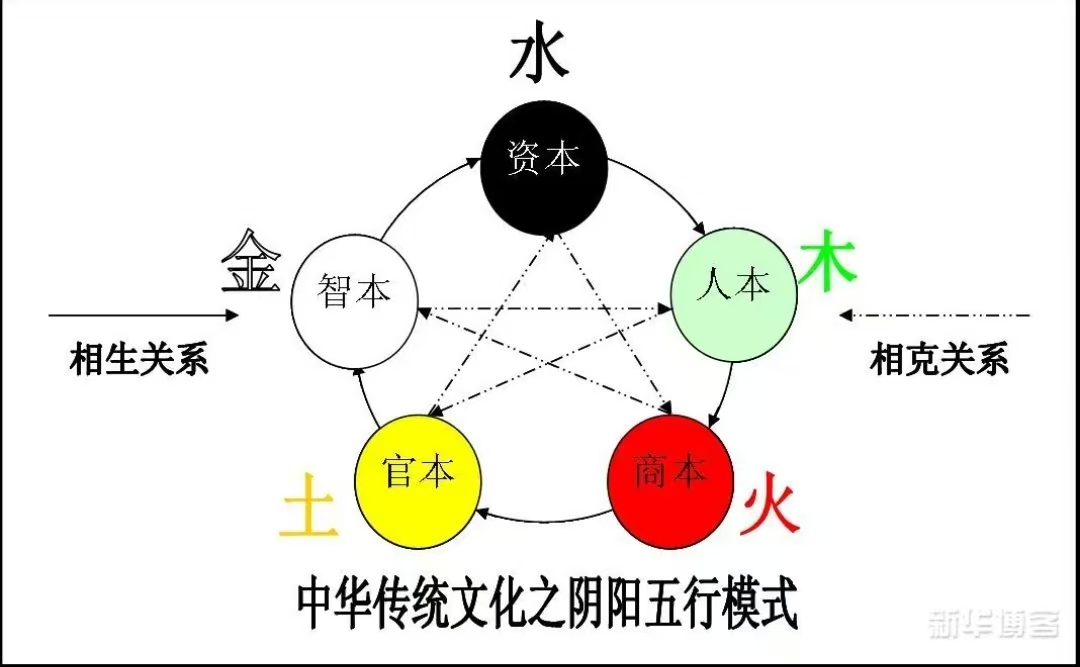

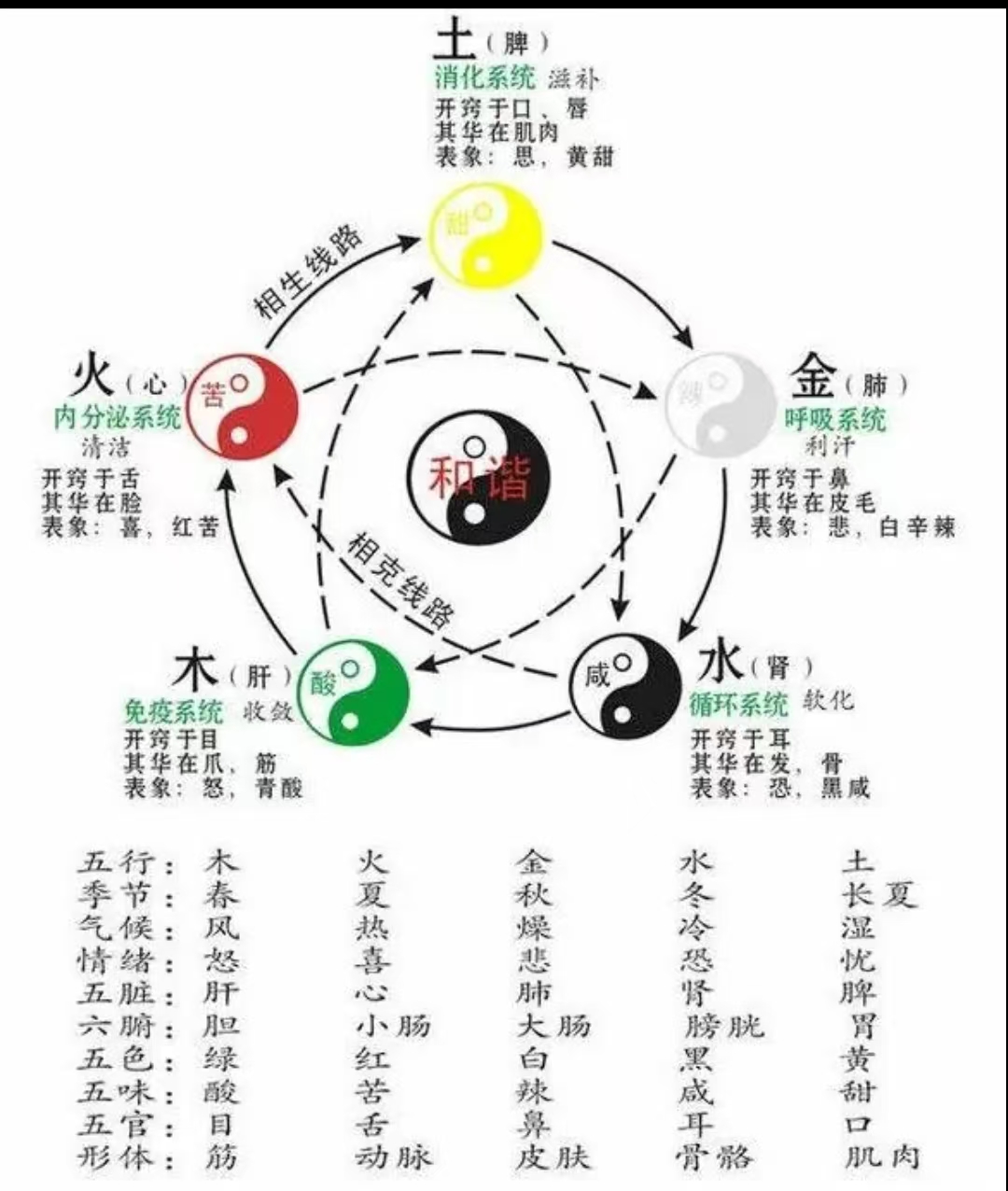

中国的五行学说可以说是博大精深,它讲金木水火土是天地自然之间最原始的五个朴素物理。此话诚然不假,我们的生活中随处可见这五个朴素的元素,它们确确实实地存在我们的世界里。把五行说引进医学,其明显是受了“天人相应”思想的影响。比如说《灵枢·阴阳二十五人》)说:“天地之间,六合之内,不离于五,人亦应之,非徒一阴一阳而已。”

五行在《内经》中是有明训的,其相克即:“木得金而伐,水得火而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝。”(《素问·宝命全形论篇》)

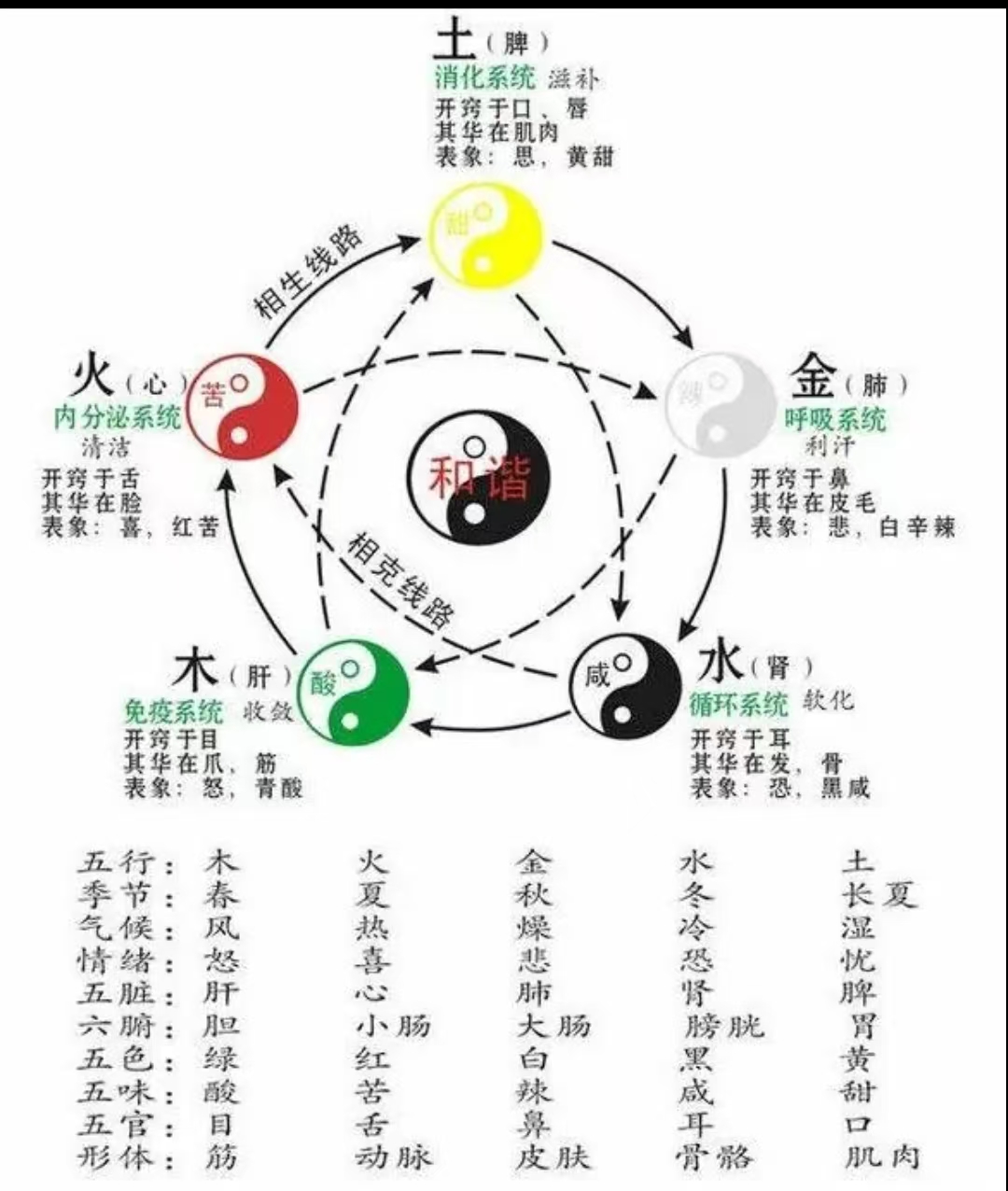

这种相克关系,被直接用来解释五脏之间的关系。今本《内经》中则引进了相生说。《内经》没有把五行再分阴阳。《内经》运用五行说最多的是五行归类,这见于多种典藉。最详尽的在《素问·金匮真言论篇》。即:“东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝。其病发惊骇,其味酸,其类草木,其畜鸡,其谷麦。其应四时,上为岁星,是以春气在头也。其音角,其数八,是以知病在筋也,其臭臊。“南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心,故病在五脏,其味苦。其类火,其畜羊,其谷黍。其应四时,上应荧惑星,是以知病在脉也。其音徵,其数七,其臭焦。“中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾,故病在舌本。其味甘,其类土,其畜牛,其谷稷。其应四时,上为镇星,是以知病之在肉也。其音宫,其数五,其臭香。“西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺,故病在背。其味辛,其类金,其畜马,其谷稻,其应四时,上为太白星,是以知病之在皮毛也。其音商,其数九,其臭腥。“北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾,故病在溪。其味咸,其类水,其畜彘。其谷豆。其应四时,上为辰星,是以知病之在骨也。其音羽,其数六,其臭腐。

以上归类法包容了许多东西。但今本《内经》中论述有所矛盾。主要是五脏开窍不统一。

《内经》常用“比类取象”的方法形成体系。这种方法近似于形式逻辑的类比推理,但不如类比推理可靠。类比推理的结论就是或然的,比类取象的结论就更不可靠。五行学说之所以始终受到怀疑,连中医基础教材中也要声明其牵强处,其根源在此。其实不然,只能遗憾地讲这只是今人对传统五行学说研习不够精深,自西医入华以来,中医本土完败,五行论之精髓,深谙其者早已是寥若晨星。

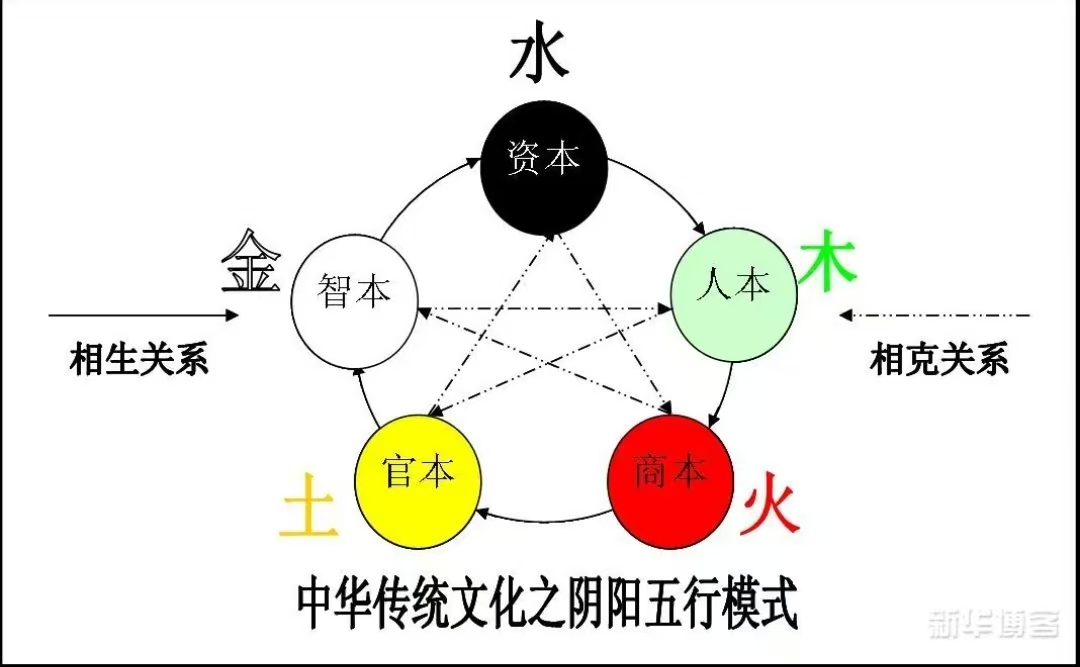

五行学说是直接涉及医学的核心内容,自宋始,五行又和阴阳勉强结合在一起。宋代有一本书叫《五行大义》,可以看作是关于五行的集大成的著作。宋明理学家,特别是程朱对五行有过很多发挥。直到清末的某些医书,还有的开头大讲这方面内容。

《医贯》是养葵先生的医学著作,其开篇就强调了五行学说在医学中的重要性。其关于五行论确有精深之处:“五行之理,惟火有二,曰君火,曰相火”:揭示了火的特殊性,在五行中占据重要地位,有君火和相火之分,对理解人体生理病理有重要意义。

又讲“水为阴,火为阳。阳升则阴降,阳降则阴升,故为既济”:阐述了水火既济的阴阳平衡关系,是维持人体正常生理功能的关键。

他还认为“人之初生,惟命门有火,此为君火也;命门为小心,与肾同体,肾虽属水,而中藏一点真阳,即命门之火也”:解释了命门之火即君火的概念,以及其与肾的关系,强调了命门之火在人体生命活动中的核心作用。

那相火呢?“相火者,随君火以游行于全身,故曰相”:阐明了相火与君火的关系,相火随君火运行于全身,辅助君火完成生理功能。

养葵先生还强调了“五行之中,惟火有升降,火降则水升,水升则火降,一升一降,无有穷已,故生意存焉”:强调了火的升降特性在五行中的独特地位,以及火与水升降相因、生生不息的生理机制。

他在《医贯》中还讲到:“金之性降而沉,木之性升而浮”:描述了金和木两种五行的特性,金性沉降,木性升浮,体现了五行之间的对立统一关系。

国人,应乎中,对中这个概念都极其重视,认为中即土也。养葵先生认为:土者,万物之所归也。故经曰:土者,生万物而法天地”:他阐述了土在五行中的中心地位,土能生化万物,是天地之法的体现。

他对五行之特性做了这样的归纳: “五行之生也,各一其性。火性炎上,水性润下,木性直上,金性从革,土性稼穑”。如此详细描述了五行的各自特性,体现了五行学说的丰富内涵和深刻哲理。

“人之五脏,应五行之金、木、水、火、土,而心为之主”:《医贯》强调了心在五脏中的主导地位,以及五脏与五行的对应关系。他认为“五行之病,皆生于火。火盛则水衰,水衰则金旺,金旺则木衰,木衰则土旺,土旺则火衰,此五行之相克也”:揭示了五行之间相克相生的病理机制,强调了火在五行病变中的核心作用。这些句子不仅体现了《医贯》中五行学说的精髓,也展示了中医理论的深刻性和独特性。

“以木火土金水,配心肝脾肺肾,相生相克,素知之矣。”这就是《医贯·卷之一·玄元肤论》中的句子,可见五行平衡、五脏调顺才能维持人体健康和气运旺盛,其中只要有一种呈虚弱状态,就会引起身体连锁反应。而"五行虚弱“在中医里并不一定指五脏有重疾,还包括很多被我们忽略的“亚健康状态”。中医五行理论是中华民族传统的五行学说在中医方面的运用。其主要是以五行的特性来分析研究机体的脏腑、经络、生理功能的五行属性和相互关系,以及阐释它们在病理情况下的相互影响。五行学说。认为,五行之间存在着相生相克的关系与规律,没有相生就没有事物的发生和成长,没有相克就不能维持事物在发展和变化中的平衡与协调,任何事物内部以及事物之间的关系都存在生和克的不可分割的两个方面,这实在是精深微妙。

五行生中有克,克中有生,互为因果,相反相成,互相为用,推动和维持着事物的正常的发生,发展与变化。

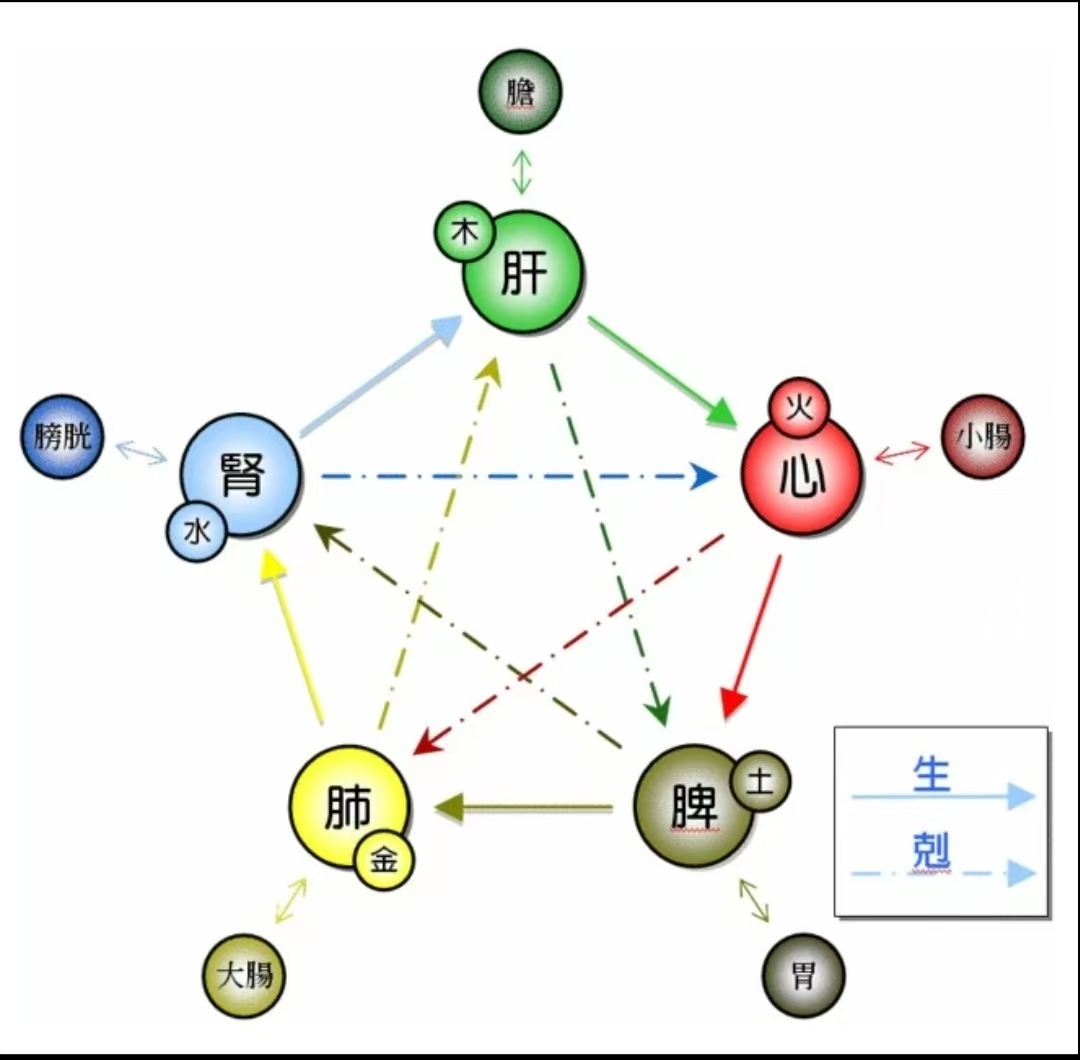

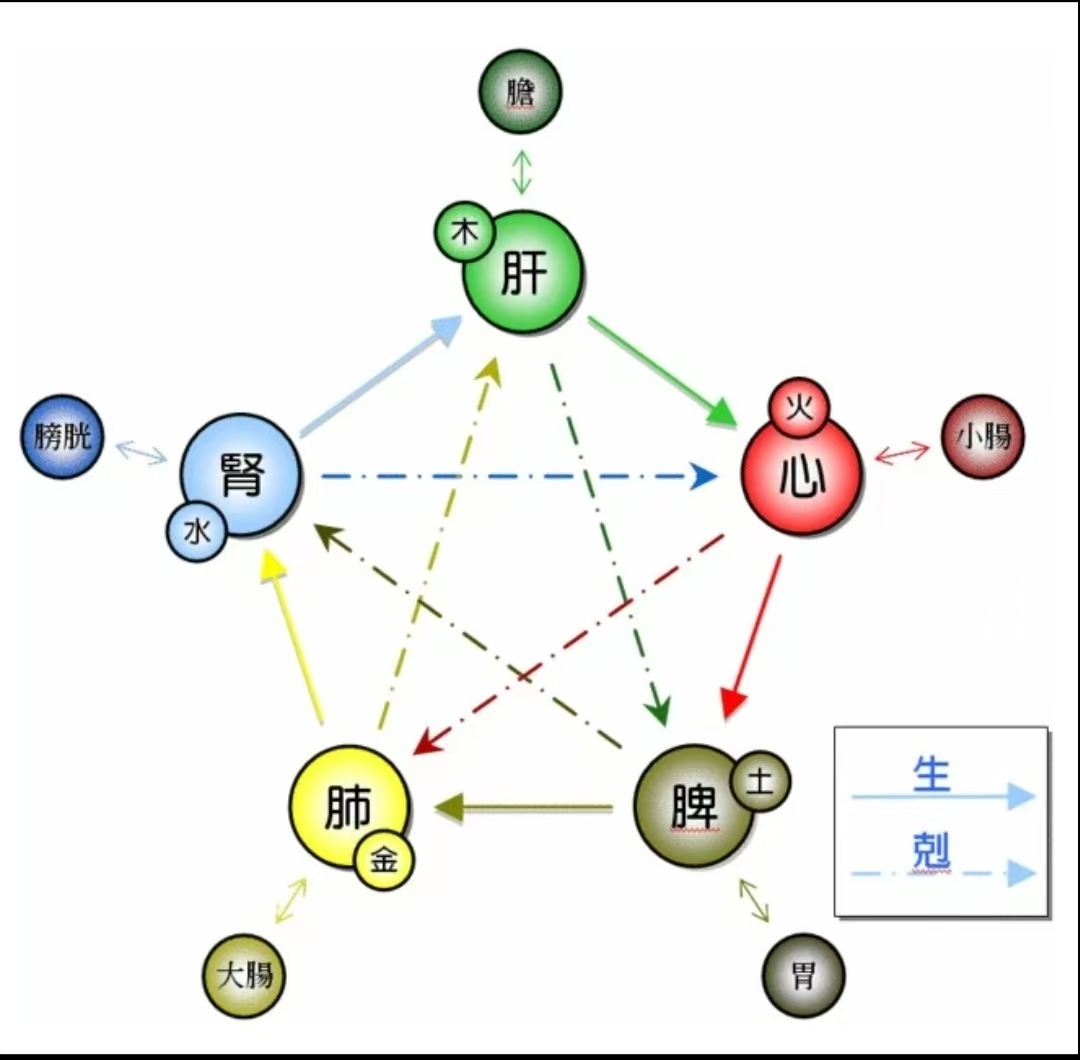

五行相生的规律是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。五行相克的规律是:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。中医五行学说中以五脏配五行即:肝与木、心与火、脾与土、金与肺、水与肾。五脏与五行相生相克应保持相对平衡和稳定,和谐相处。如果五脏与五行发生失调,出现太过、不及或反侮,就会导致身体机能的下降和疾病的发生,中医的各种治疗手段最终目的都是为了达成人体内部的五行平衡,这也是中医“天人合一”指导思想最本质的体现。中医实在是博大精深的,有很深层的、很深奥的哲学理论!

全国免费客服电话 400 8749 119

全国免费客服电话 400 8749 119